Me produce mucha ternura y un respeto profundo mi nuevo profesor de guitarra, S., que se crió en Londres y ha llegado a amar Mánchester. Da clases los sábados, muchas veces a pesar de la resaca; creo que es lo suficientemente joven como para poder ser (técnicamente) mi hijo y me da la impresión de que cuando sonríe lo hace de verdad.

Damos clase en la tercera planta de un edificio enorme, antiquísimo, del centro de la ciudad, en una especie de palomar destartalado sobre una tienda de música. Los demás estudiantes acceden a otras salas con pianos y parafernalia, pero a los guitarristas nos suben a esta fantasía decimonónica, llena de muebles antiguos de madera tallada. En la puerta pone «Examination room» sobre una hoja de papel pegada con chinchetas, y en las paredes cuelgan retratos antiguos de mancunianos ilustres y planos de la ciudad. Las dos sillas desnudas que S. coloca con cuidado y mimo frente al atril son también antiquísimas; una está tapizada (chorretones de cosas indefinidas que no quiero saber salpican la tela por todas partes) y la otra no. Entre el escritorio gigante y el atril nos acomodamos. S. desenfunda su guitarra eléctrica y yo pienso que parecemos recién salidos de «Regreso al futuro».

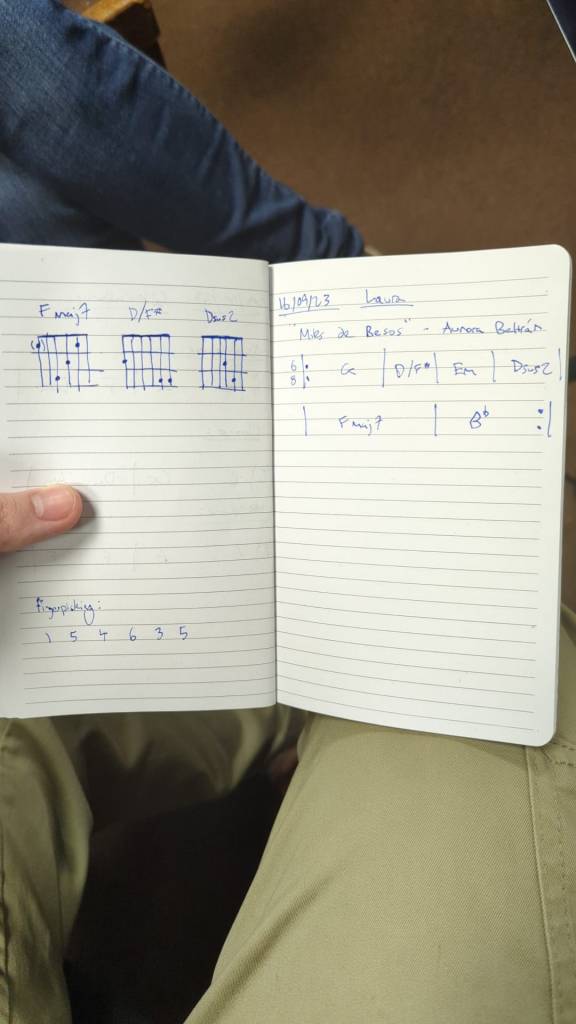

Me preguntó qué quería tocar, y yo decidí que aquí habíamos venido a «hablar de mi libro», así que le solté sin despeinarme un rollo sobre Aurora Beltrán y música española de los 90 que hubiera dejado en shock y con el morro torcido a cualquier británico. Él simplemente sacó el móvil y me pidió ayuda con la ortografía para buscarlo. Empezó a escuchar «Miles de besos» con cara absorta y sacó los acordes en 3 minutos (los músicos profesionales son absolutamente exasperantes por la facilidad que tienen para reconocer cada sonido al instante). Comenzamos poco a poco a reconstruir el tema, ladrillo a ladrillo, para que yo pudiera tocarlo.

Y en esas estamos.

La música es el único lugar (porque la música es un lugar que a veces habitamos) en el que se aceptan las cosas porque sí. Da igual de dónde proceda lo que escuchas o qué historia contenga; serás capaz de entenderlo de alguna manera, aunque el idioma sea incomprensible. La trama verdadera se teje por debajo de las palabras, con pura matemática y leyes lógicas que generan armonía. Es una lengua alienígena y universal, que viaja por otros caminos. Pude verlo en los ojos de S, abiertos de par en par, con una sorpresa honesta, naif, agradecida… a medida que iba descubriendo el siguiente acorde de una canción que no había oído en su vida.

Me preguntó de qué hablaba y se lo expliqué. «Sweet», dijo (dice mucho sweet, porque es del sur). El segundo día decidió que había mucho más dentro de la canción de lo que parecía en un primer momento; vamos, que se nos estaba complicando. Así que sacó del bolsillo trasero de su pantalón la libreta más pulcra que he visto en mi vida. Era marrón y pequeña, sospecho que con el tamaño exacto para encajar en su bolsillo y, a pesar de las maneras aparentemente descuidadas que exhibe S a veces, no tenía ni una arruga. Parecía el cuaderno del primer día de clase de un estudiante de primaria. Empezó a pasar páginas y en la primera hoja en blanco que encontró comenzó a escribir mi nombre y el título de la canción; después anotó acordes e indicaciones para el punteo de la mano derecha.

La libreta es suya. Yo tengo que sacar una foto con el móvil o apuntarme las cosas en mi propia libreta, porque S. no la suelta. Él va caminando por las calles de esta ciudad con una libreta que contiene los sueños (o el sueño particular y concreto) de diferentes personas, y me enternece el cuidado que pone en ella, como si le hubiéramos dado un pedacito de nuestro corazón para que lo guardara a buen recaudo. Con ella hace un seguimiento de nuestro progreso, y se organiza para ver qué truño le toca aprenderse para el siguiente sábado. Creo que, secretamente, va recopilando pequeños descubrimientos que le inspiran o le dan ideas; pero sobre todo creo que, simplemente, comprende que las canciones que escogemos cuando nos pregunta «qué quieres tocar» son pequeños proyectos sobre los que anclamos nuestra cordura y nuestras ganas de ser mejores; son nuestra manera de acceder a una parte de nosotros más limpia y más hermosa. Así que los guarda con cuidado y no deja que nadie acceda a ellos.

En la libreta de S, entre los Bob Dylanes y los Dire Straits que pude atisbar, con el nombre del alumno correspondiente al lado (como si la canción le perteneciera, como si la hubiera compuesto él o ella), yo le he colado a Aurora Beltrán, y me hace mucha gracia. Creo que las verdaderas revoluciones y hasta las invasiones empiezan así, colando pedacitos de nuestra alma en libretas y oídos ajenos. Esto el pobre Felipe II no lo sabía.

Ahora en una habitación victoriana llena de polvo del norte de Inglaterra, los sábados por la mañana, suenan las primeras notas de «Miles de besos»; a un señor muy serio que nos mira desde un cuadro se le mueve un poco el bigote y la canción nunca, jamás, ha sido más hermosa ni más perfecta.